お知らせ NEWS & LIBRARY

ダニングクルーガー効果への対処法【竹本塾 人材育成のタネvol.41】

2025.04.23

- 人材育成のタネ

- 竹本塾・竹本図書館

いまどきの新人社員は何を考えているか分からない、パワハラと訴えられるのが怖くて部下に注意できないなど、部下との関係に悩む上司は後を絶ちません。

最近では、部下に遠慮し、言いたいことを我慢してストレスをためている上司も多いようです。

しかし、業務を進めるうえで叱らなけれはならない場面が出てくることもありますし、叱るのを避けていては、成長にはつながりません。

Z 世代の特徴、ダニングクルーガー効果とは?

では、どのような𠮟り方であれば、ハラスメント扱いされないのでしょうか。

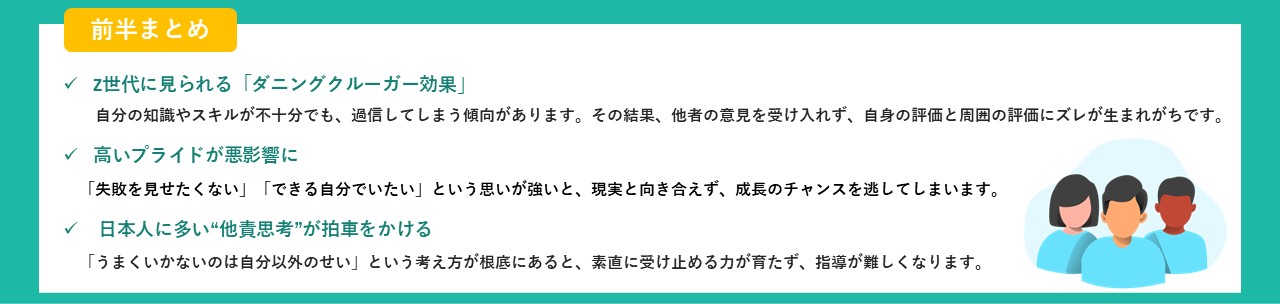

まず、 Z 世代の特徴とも言われるダニングクルーガー効果について理解しておきましょう。

ダニングクルーガー効果とは、自分の能力や知識が不足しているにもかかわらず、自分の行動や状況を過大評価してしまう心理現象です。

そうなると大体の場合、他者の意見を聞き入れなくなりますし、意見を聞かなくなると、

次第に自身が認識している能力と他者評価の問に溝が生まれてしまいます。

また、『自分はできる人間と思われたい・ミスをしてカッコ悪い自分を見せたくない』といったプライドが高い人ほど、

結果的に自分を高く見積もり、周りが見えなくなってしまう傾向にあります。

特に、日本人は他責思考が強いとされており、自分から積極的に物事を進めていく気持ちが他の国よりも弱いため、必然的に他責思考になってしまいます。

他責思考は、ダニングクルーガー効果に勝る要因となります。

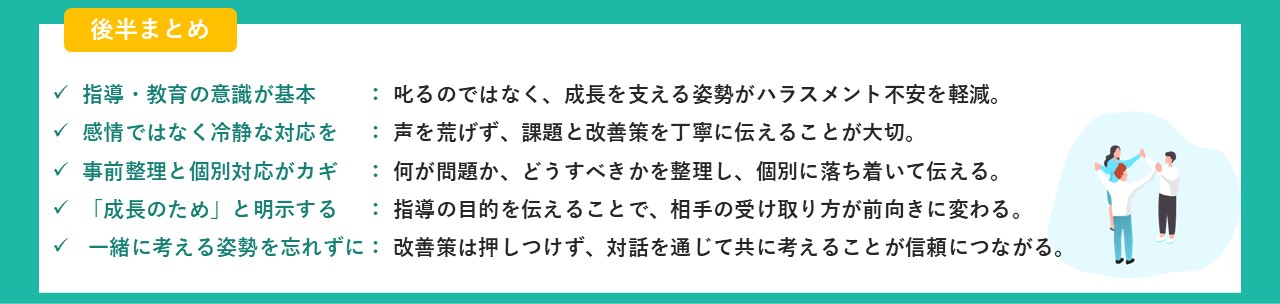

「叱るのではなく、指導・教育を」

では、ダニングクルーガー効果に陥っている部下をどのように指導、教育すればよいのでしょうか。

大前提として、業務において部下は叱るのではなく、指導、教育することです。

叱ると思うから、ハラスメントの不安が出てくるのです。

本来、指導、教育は積極的に行うべきことだという風に認識を改めなくてはなりません。

1.感情的にならず、冷静に対応する

当然、指導、教育する立場であるので、

・感情的に声をあげたり

・手を出したり

といったことはあり得ません。

部下の成長のためという目的があり、課題を指摘し、改善策を提示する。

あるいは、改善策を共に考えるという行動になるはずです。

2.ステップを踏んだ対応が大切

指導、教育する場合、まず管理者自身が一呼吸置き、

・どの行動に問題があったのか

・どうするべきたったのか

・今後同じことが起こらないようにするためにできること

を整理しなくてはなりません。これも感情的に叱らないためにできることの一つてす。

その上で、個別に話ができる場所と時間を確保し、整理した内容を伝えるようにしましょう。

しかし、業務において、それをストレートに出してしまえば、ハラスメントにつながりかねません。

3.若手世代には「成長のために伝えている」と明確に

指導・教育する立場の人は、冷静を心掛けましょう。

Z 世代の若者には、「あなたの成長のためだから言うね」という事を伝えるようにしましょう。

ここで重要なのは、こちらが感情に任せて叱っているのではなく、指導・教育だということを明示すること。

この言葉により、双方がハラスメントてはなく、成長するための場を設けているのだということを認識できます。

4.一緒に考える姿勢が信頼につながる

また、一方的に改善策を伝えるのではなく、共に考えることも重要てす。

部下はどのような考えを持っているのかを理解しながら、一緒に成長していこうというメッセージを伝えましょう。

上司と部下の関係性がますます繊細になる今、指導や教育のあり方を見直すことは、組織全体の健全な成長につながります。

感情的に叱るのではなく、冷静に、そして部下と「一緒に考える姿勢」を大切にすることで、信頼関係を築く第一歩となるでしょう。

私たちSWITCH WORKSでは、こうした現場の悩みに寄り添い、

上司・部下間のコミュニケーションや人材育成に役立つ研修をご用意しています。

貴社の人材育成に、ぜひお役立てください。

aaaaaaaaaaaaaa

NEW TOPICS 最新記事

2025.04.17

【お知らせ】貸会議室の耐震工事の期間が決定しました。

- お知らせ

2025.04.16

ミドル層の業務効率化と生成AIの活用【竹本塾 人材育成のタネvol.40】

- 人材育成のタネ

- 竹本塾・竹本図書館

2025.04.16

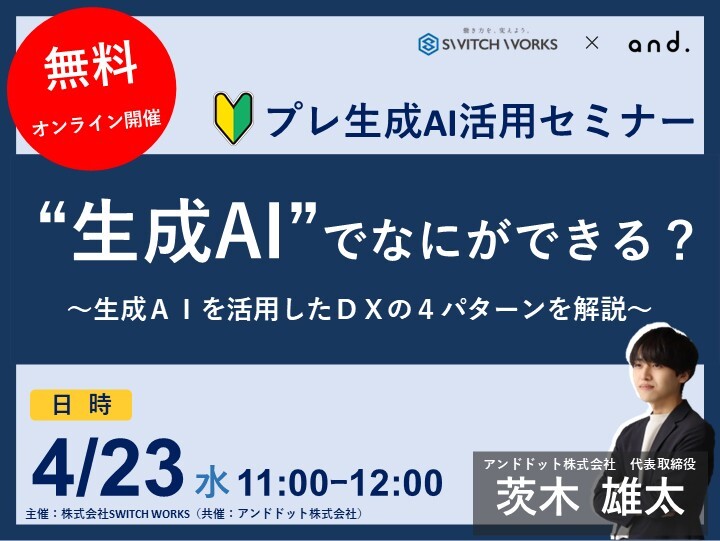

【特別企画】プレ生成AI活用セミナー開催のお知らせ

- お知らせ

- 無料公開セミナー

2025.03.25

【参加無料/人事担当者向けセミナー】若手が辞める会社vs戦力化できる会社~新入社員197名の声から導き出した、現場で使えるOJT育成メソッドとは?~

- お知らせ

- 無料公開セミナー

2025.03.14

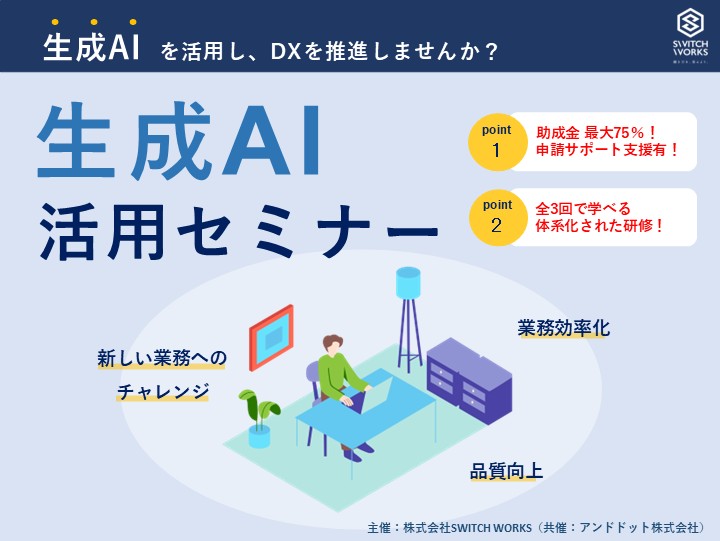

【生成AI活用セミナー】生成AIを活用し、DXを推進しませんか?

- お知らせ